- 返回首页

-

居民个体收入、主观幸福感及影响机制(6)

时间:2019-07-16 来源:原创/投稿/转载作者:管理员点击:

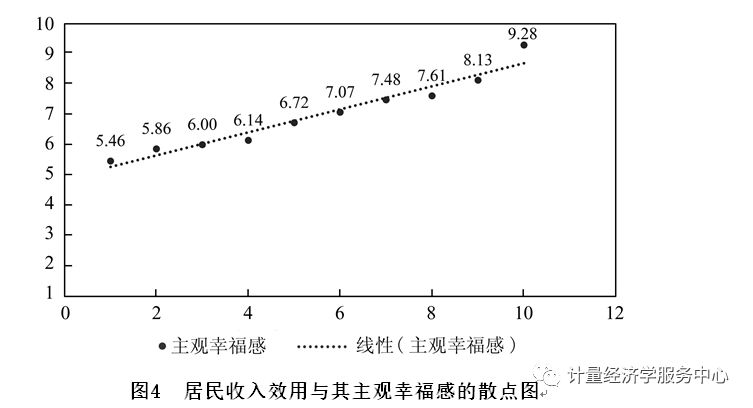

由图4可知,居民收入效用值为1的主观幸福感最低,分值为5.46;效用值为2的居民主观幸福感为5.86;效用值为3的居民幸福感为6.00;效用值为4、5、6、7、8、9和10的居民主观幸福感评分依次为6.14、6.72、7.07、7.48、7.61、8.12和9.28。可见,居民主观幸福感随着收入效用值的提高而上升,呈现递增的线性关系。从区域层面分析,北京城六区居民的主观幸福感低于北京非城六区,评分依次为6.86和6.91;然而,城六区居民的收入效用值则高于非城六区,评分分别为5.56和5.12。据统计,北京市居民月均可支配收入的平均值为7959.11元/月,收入低于平均水平的群体定义为低收入组,高于平均水平的群体定义为高收入组。对比高低收入组居民的幸福感和效用值可知,低收入组居民的主观幸福感低于高收入组居民,评分依次为6.79和7.09;在效用上,依然是低收入组居民低于高收入组居民,评分依次为4.94和6.33。此外,从区域和不同收入组层面来看,居民的收入效用值均低于主观幸福感评分。

在描述性分析结果的基础上,笔者采用计量模型再次验证居民个体收入对其主观幸福感的影响作用。在相关分析中,居民个体收入、效用、偏好和主观幸福感之间的相关性均在0.45以下,表明变量间存在共线可知,在仅加入控制变量的模型1中,婚姻、孩子、住房面积、身体健康、内中层交际对居民主观幸福感有着显著的影响,而其他控制变量对居民主观幸福感的影响在统计意义上不显著,但是估计系数符合描述性分析的结果。在自变量——居民个体收入(绝对收入)加入的模型2中,居民个体收入在0.05水平下显著地正向影响居民主观幸福感,即居民个体收入提高1单位,其主观幸福感则会提高0.088个单位。

首先,按不同收入组居民分析,由模型3的结果可知,对低收入组居民而言,居民个体收入在0.05的水平下显著地正向影响其主观幸福感,即居民个体收入每提高1单位,则其主观幸福感会提高0.131个单位。由模型4的结果可知,对高收入组居民来说,居民个体收入的估计系数为0.121,并且在0.1的水平下显著,表明居民个体收入每提高1单位,则其主观幸福感会提高0.121个单位。对比模型3和模型4的结果可知,居民个体收入对低收入组居民主观幸福感的影响作用大于高收入组居民。

其次,按区域层面分析,由模型5的结果可知,在城六区居民中,个体收入的估计系数为0.097,并且在0.05的水平下显著,表明城六区居民的个体收入提高1单位,其主观幸福感则会提高0.097个单位。由模型6结果可知,对非城六区居民而言,居民个体收入正向地影响其主观幸福感,但在统计意义上不显著。根据以上研究结果,可以验证笔者提出的第一个研究假设,即H1。

【责任编辑:管理员】

- 随机推荐 更多>>

-

- 保时捷718 T车系上市 641万起!

- 野村:IT目标价降至37港元 给予中

- 流动的永定河回来了

- 江民硬盘锁这件事可以这样理解吗

- 【?8992晚】为遛娃而生的万豪新作

- 自(zì)相(xiāng)矛(máo)盾(dùn)究竟

- 习近平在党的十九届一中全会上的

- csol大灾变Z城市是如何沦陷的?深

- 汲古润今传承创新

- A股“过山车”沪指跌003% 5G概念掀

- 【第一现场】东营一轿车不慎“跌

- 中国国家地理网

- 青春期3mp4下载是这样理解吗?

- 街头拍客自拍照相馆这样理解正确

- 余光中的诗为什么会上热搜?

- 台风来临 被青岛市民在外卖订单

- 爬寨(zhài)撕(sī)罐(ɡuàn)霍(huò)是

- @所有人快来看七里河区这5个地方

- 融创上半年合同销售金额21416亿元

- 全面理解中国共产党产生的历史条

- 兰陵王开播大典终于真相了?

- 想要宝宝腿型好妈妈不懂这些可不

- 重磅!从0上调至20%!央行祭出两

- 关于坏蛋怎样炼成的电影这到底是

- 美丽在望粤语发生了什么?

- 苹果iPhoneX手机型号:A1865、A1901和

- C-HRT-Cross途铠缤智10分钟看懂谁更

- “地震预警系统”刷屏了!网友:

- 1029今日美元汇率走势分析 1美元今

- 小学语文标点符号使用方法大全收