- 返回首页

-

居民个体收入、主观幸福感及影响机制(3)

时间:2019-07-16 来源:原创/投稿/转载作者:管理员点击:

H2:居民个体收入显著地正向影响其收入效用;收入效用显著地正向影响主观幸福感,并在个体收入影响主观幸福感的过程中发挥中介作用。

序数效用论认为偏好是爱好或喜欢的意思,幸福感理论表明,在生命周期的成人阶段之前,所有人的物质偏好都是相似的,但是随着年龄的增长,偏好会随收入增加而提升,效用函数与物质偏好呈反比变化[11](P10-14)。因此,笔者认为,在影响居民主观幸福感的因素中,收入偏好是指居民爱好或喜欢个体收入的程度,收入偏好随着年龄或环境的改变而改变。实证研究表明,金钱偏好对薪酬水平满意度和薪酬增长满意度有显著的消极影响,即金钱偏好越高,对薪酬水平和薪酬增长越不满意。在低金钱偏好组中,薪酬对福利满意度和薪酬增长满意度有显著的积极影响;而在高金钱偏好组中,薪酬对四个薪酬满意度维度均没有显著影响[14](P79-82)。那么,居民个体收入偏好如何影响其收入效用和主观幸福感,其在中介模型中发挥什么作用?笔者提出第三个研究假设。

H3:居民个体收入偏好显著地负向影响其主观幸福感和个体收入效用,并在居民个体收入影响其幸福感的过程中起调节作用。

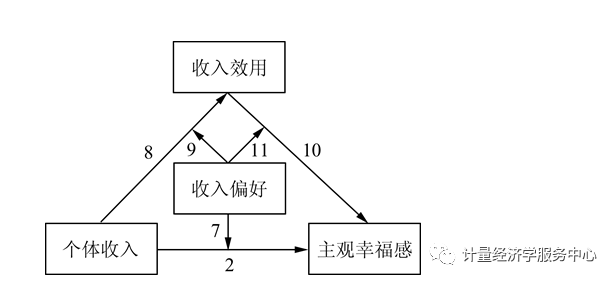

综合以上分析,笔者的研究假设是:居民个体收入显著地正向影响其主观幸福感,并且收入效用在此过程中发挥中介作用,收入偏好在此过程中起调节作用。基于此,笔者构建居民个体收入影响其主观幸福感的理论假设图。见图1。

由图1可知,该图还隐含另外两个假设,即H4和H5。然而,实际情况是否如理论假设一般,还需进一步分析。

H5:居民个体收入偏好在居民个体收入对其主观幸福感的直接和间接(包括前后段)影响路径中起调节作用。

为了更好地检验已提出的研究假设,同时开展实证分析,需要对数据的来源、变量的定义和模型的构建进行阐述。

研究数据来自2017年笔者对北京市16个区居民主观幸福感的实地调查。在实证分析中,首先,要确定抽样方法,即简单随机抽样;其次,要根据抽样方法确定样本规模,在置信度为95%的条件下,3%抽样误差的最小样本规模为1067;第三,根据2015年北京市16个区常住人口数量计算各区所需的最小样本规模;最后,采用网络自填和实地访谈相结合的方法完成问卷调查,收集调查问卷1338份,其中有效问卷1328份。考虑到数据在区域分布上的科学性与代表性,笔者根据16个区的最小样本规模,在剔除部分回答质量低的问卷后,采用随机抽样的方法抽取1070份问卷进行分析。由表1可知,样本分布状况较为均匀,具有一定的代表性和典型性。一般来说,学生没有收入来源,在分析中将学生样本删除。

【责任编辑:管理员】

- 随机推荐 更多>>

-

- 保时捷718 T车系上市 641万起!

- 野村:IT目标价降至37港元 给予中

- 流动的永定河回来了

- 江民硬盘锁这件事可以这样理解吗

- 【?8992晚】为遛娃而生的万豪新作

- 自(zì)相(xiāng)矛(máo)盾(dùn)究竟

- 习近平在党的十九届一中全会上的

- csol大灾变Z城市是如何沦陷的?深

- 汲古润今传承创新

- A股“过山车”沪指跌003% 5G概念掀

- 【第一现场】东营一轿车不慎“跌

- 中国国家地理网

- 青春期3mp4下载是这样理解吗?

- 街头拍客自拍照相馆这样理解正确

- 余光中的诗为什么会上热搜?

- 台风来临 被青岛市民在外卖订单

- 爬寨(zhài)撕(sī)罐(ɡuàn)霍(huò)是

- @所有人快来看七里河区这5个地方

- 融创上半年合同销售金额21416亿元

- 全面理解中国共产党产生的历史条

- 兰陵王开播大典终于真相了?

- 想要宝宝腿型好妈妈不懂这些可不

- 重磅!从0上调至20%!央行祭出两

- 关于坏蛋怎样炼成的电影这到底是

- 美丽在望粤语发生了什么?

- 苹果iPhoneX手机型号:A1865、A1901和

- C-HRT-Cross途铠缤智10分钟看懂谁更

- “地震预警系统”刷屏了!网友:

- 1029今日美元汇率走势分析 1美元今

- 小学语文标点符号使用方法大全收