- 返回首页

-

B站上菜品牌主奔向Z世代(3)

时间:2019-10-30 来源:原创/投稿/转载作者:管理员点击:

这可以击穿品牌主诉求,但******,往往不可持续。风险性也常让品牌主瞻前顾后,这些行业,头部品牌咬咬牙、顶着压力还投的起,但中国大量腰部企业也存在着品牌诉求,却被资金门槛牢牢挡在了门外。

辅以B站用户强烈的互动意愿和弹幕机制,B站往往能为品牌提供新的传播创意——俗称梗,并实现类似「狂欢」的效果,最终实现以小博大。

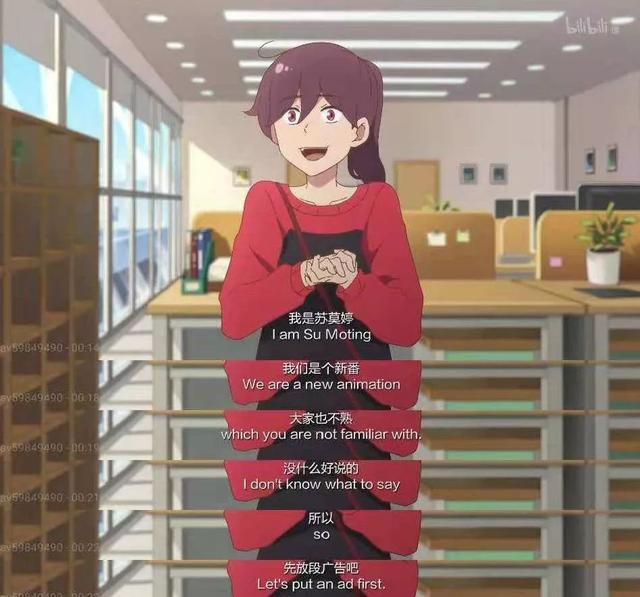

如在与脉动的合作中,B站打包了多个番剧。其中包括由《十万个冷笑话》制作团队艾尔平方制作的的暑期作品《汉化日记》,第一集开头,故事女主角苏莫婷对着镜头说:「我们是个新番,大家也不熟,没什么好说的……所以,先放段广告吧。」

接着就是一段脉动的定制广告,虽然创意中插广告是网剧、综艺里的标配,但B站用户对这种带「梗」的广告植入,反应尤其强烈。

B站用户的表现其实是反映了当今Z世代面对品牌传播的态度。既不要品牌高高在上,遵循老套的传播,也无需特别迎合,一味追逐时鲜话题。

移动互联网孕育了大量社交平台,表达通道的畅通给了年轻人ego释放的渠道;海量内容成为了年轻人塑造ego的通道。两相加持下,新生代用户不愿意以追逐、崇拜的方式面对品牌传播;更灵活,或者说更具尊重感的营销方式才是Z世代想要的。

一个很明显的趋势,贴片广告,传统TVC都不太能引起Z世代的社交讨论。这也证明,传统营销方法论在Z世代身上一步步失速。

很少有人正视,品牌与人的关系正在发生着深刻的变化:他们已经从过去基于崇拜的单向度追逐,演化为基于认可的共创逻辑。

粉丝与UP主的关系,弹幕与内容的关系甚至用户与B站本身的关系,都已经不是单向度的崇拜了,而是「我认可你,我喜欢你,就和你一起玩梗甚至创造新梗」的认可逻辑。

举个更具普适性的例子,大家都知道,一部电影最理想的营销效果是水军自发传播,而非填鸭式地大范围宣发——这就是共创。

新消费环境下,品牌的路并不好走。因为品牌自身无法全面了解当代年轻人的喜好,也无法涉足众多圈层,但B站对Z世代的网生路径却如数家珍,品牌打入B站,可能是个省事儿的方法。

从小米、维他豆奶到脉动都是鲜明的案例,共创逻辑下,品牌会成为获得者,他们收获不是用户,而是粉丝。

用户对品牌的反馈往往并不积极、也无忠诚可言,觉得不好,下次换个品牌就行了。而粉丝的高浓度反馈往往伴随着强烈的市场信号,这是因为粉丝对品牌有期待。

吴怼怼,微信公众号:吴怼怼(esnql520),前澎湃新闻记者,人人都是产品经理2017年度作者,新榜2018年度商业观察者,资深媒体人,专注互联网内容、品牌与公关领域个性解读。

【责任编辑:管理员】上一篇:《魔兽小宠物》精灵介绍之多边兽Z 下一篇:调查:巴西“Z世代”中近半数没有控制财务

- 随机推荐 更多>>

-

- C-HRT-Cross途铠缤智10分钟看懂谁更

- 青春期3mp4下载是这样理解吗?

- 关于坏蛋怎样炼成的电影这到底是

- 习近平在党的十九届一中全会上的

- 台风来临 被青岛市民在外卖订单

- A股“过山车”沪指跌003% 5G概念掀

- 街头拍客自拍照相馆这样理解正确

- 1029今日美元汇率走势分析 1美元今

- 江民硬盘锁这件事可以这样理解吗

- 余光中的诗为什么会上热搜?

- 【?8992晚】为遛娃而生的万豪新作

- 保时捷718 T车系上市 641万起!

- 中国国家地理网

- 【第一现场】东营一轿车不慎“跌

- 自(zì)相(xiāng)矛(máo)盾(dùn)究竟

- 重磅!从0上调至20%!央行祭出两

- 野村:IT目标价降至37港元 给予中

- 爬寨(zhài)撕(sī)罐(ɡuàn)霍(huò)是

- 汲古润今传承创新

- 苹果iPhoneX手机型号:A1865、A1901和

- @所有人快来看七里河区这5个地方

- 全面理解中国共产党产生的历史条

- 美丽在望粤语发生了什么?

- 兰陵王开播大典终于真相了?

- 流动的永定河回来了

- csol大灾变Z城市是如何沦陷的?深

- “地震预警系统”刷屏了!网友:

- 想要宝宝腿型好妈妈不懂这些可不

- 融创上半年合同销售金额21416亿元

- 小学语文标点符号使用方法大全收