- 返回首页

-

郑板桥:你只看到我的傲娇毒舌却看不到我的君

时间:2019-07-06 来源:原创/投稿/转载作者:管理员点击:

康熙三十二年,当地一个郑姓读书人家诞生了一名男婴。老人常说:“贱名能长命。”郑姓读书人便给自己的儿子取了个乳名,叫“麻丫头”。

“麻丫头”长到10岁,父亲才给他取了大名——郑燮,字克柔。这个“燮”字很特别,有“调和、谐和”之意。郑家以燮字为名,就是含有三把大火一起烧,希望他光耀门庭、兴旺发达。

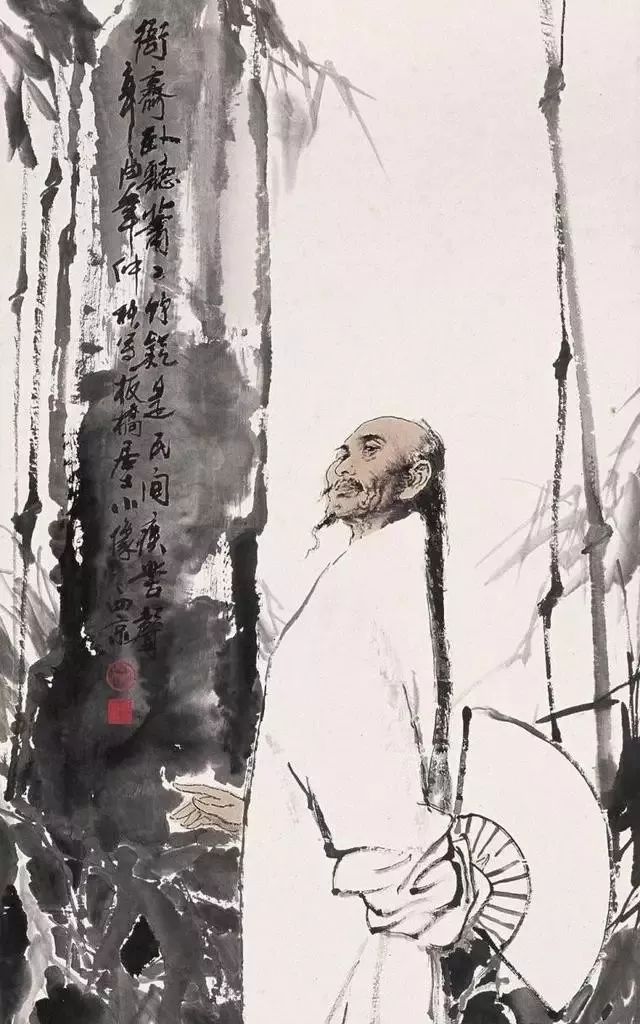

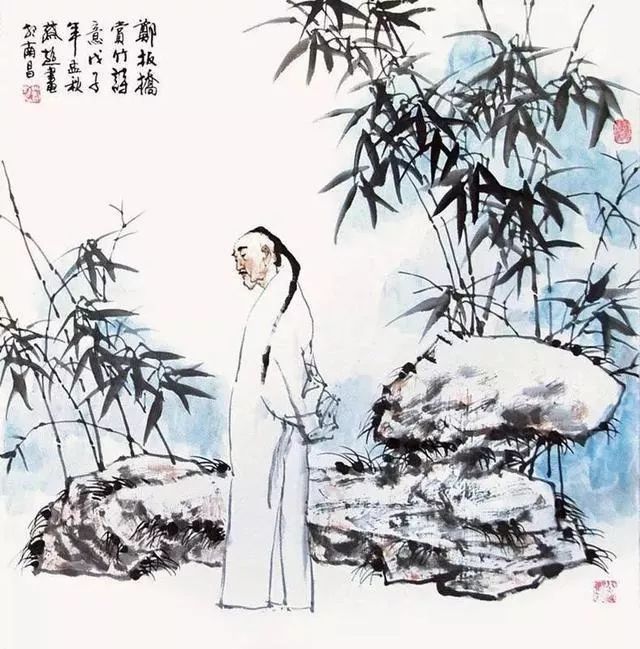

因家住兴化县城东门外,在护城河上有一座木板桥,郑家人进出都要经此板桥。长大后,郑燮梦魂茔绕的是自己的家乡,念念不忘故居门前的木板桥,故自号“郑板桥”。

赦氏是一位贤惠女子,视郑板桥为己出。不懂事的郑板桥常在后母面前撒娇耍赖、哭闹不止,有时家中缺衣少食,每每此时,赦氏宁愿自己挨饿也想法让板桥吃饱,一直在无微不至地照顾他。

郑板桥15岁时,赦氏去世,他再次失去慈母之爱,15岁的郑板桥自然懂事不少,日后,他在《七歌》一诗中这样怀念后母:

由于父亲在当地是品学兼优的廪生,郑板桥从小便随父亲在真州毛家桥学习,同时他得到了博学而具有诗人气质的外祖父教诲,“文学性分得外家气居多”。

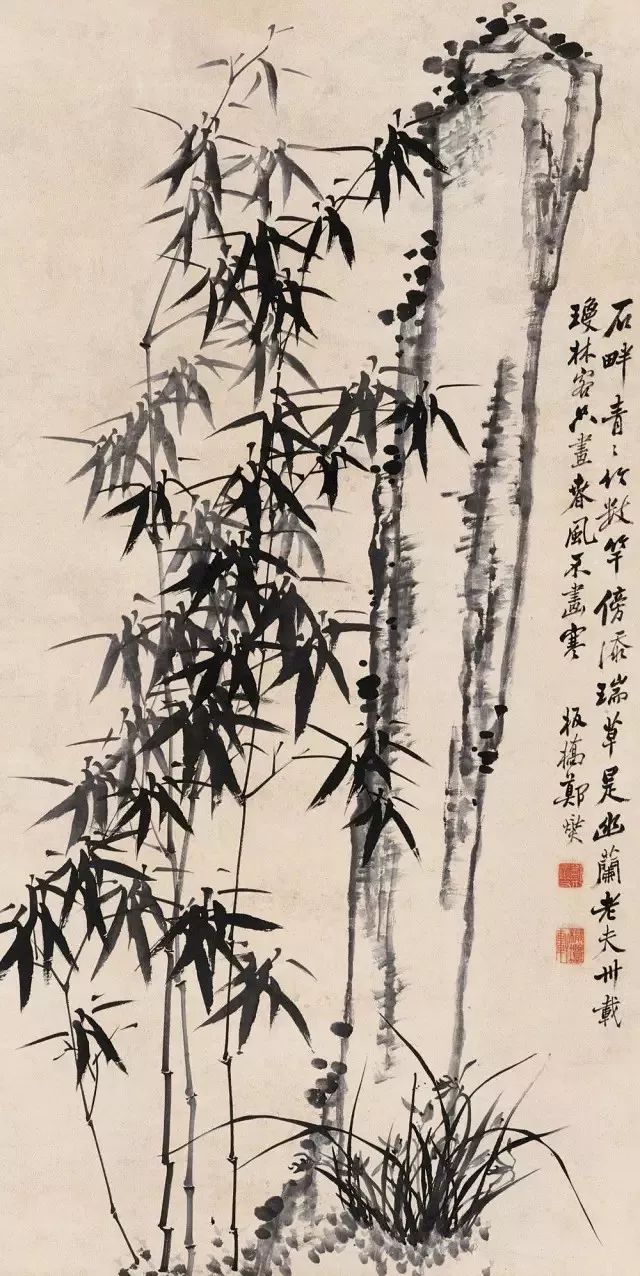

随父读书的真州毛家桥,房前屋后都栽着竹子,竹影横斜,清浅可爱,竹影随四季变换更是让他痴迷不已。这为郑板桥后来画画中对竹的偏爱打下了深厚的基础,也成为他一生无法拒绝的享受,不能摆脱的诱惑,甚至也可以说,这也是他一生的写照。

十六岁,郑板桥为了步入仕途开始学习八股文,二十岁考中秀才,并且成婚,很快生下一对儿女,看起来事业爱情双丰收,家庭一片美满,可惜事不尽然,苦难很快接踵而至。

秀才文凭不算高,自然也赚不了什么钱,加上一双儿女嗷嗷待哺,原来就紧张的家庭更显艰难,郑板桥不得不另谋生计,到邻村当老师,在当时虽是个没有前途的职业,可好在能够勉强维持生计。

家中院内栽有竹子,当夕阳西下,柔和的阳光便把摇曳多姿的竹影投射到窗纸上,千变万化,好像是一幅幅天然朦胧的墨竹图。

郑板桥常常凝神静心地观看,并拿起笔在窗纸上临摹。以艺术的灵感,师法自然,画着画着,逐渐地“我如竹、竹如我”,于是,中国绘画史上的画竹大师就诞生了。

惊奇吗?其实一点也不奇怪,生活中从来不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。板桥与任何一个天才一样,善于发现,具备敏锐的观察能力。

【责任编辑:管理员】

- 随机推荐 更多>>

-

- 街头拍客自拍照相馆这样理解正确

- “地震预警系统”刷屏了!网友:

- 汲古润今传承创新

- 苹果iPhoneX手机型号:A1865、A1901和

- C-HRT-Cross途铠缤智10分钟看懂谁更

- A股“过山车”沪指跌003% 5G概念掀

- 江民硬盘锁这件事可以这样理解吗

- 自(zì)相(xiāng)矛(máo)盾(dùn)究竟

- 青春期3mp4下载是这样理解吗?

- 【第一现场】东营一轿车不慎“跌

- 关于坏蛋怎样炼成的电影这到底是

- @所有人快来看七里河区这5个地方

- 中国国家地理网

- 【?8992晚】为遛娃而生的万豪新作

- 保时捷718 T车系上市 641万起!

- 流动的永定河回来了

- 融创上半年合同销售金额21416亿元

- 台风来临 被青岛市民在外卖订单

- 重磅!从0上调至20%!央行祭出两

- 全面理解中国共产党产生的历史条

- 美丽在望粤语发生了什么?

- 兰陵王开播大典终于真相了?

- 习近平在党的十九届一中全会上的

- 野村:IT目标价降至37港元 给予中

- 小学语文标点符号使用方法大全收

- 想要宝宝腿型好妈妈不懂这些可不

- 余光中的诗为什么会上热搜?

- 爬寨(zhài)撕(sī)罐(ɡuàn)霍(huò)是

- 1029今日美元汇率走势分析 1美元今

- csol大灾变Z城市是如何沦陷的?深